ライフスタイルの変化や住まいへの意識の高まりから、リフォームへの関心が年々高まっています。

中古住宅+リノベーションという選択肢も広がり、住まいづくりは〝新築だけじゃない〟時代に。

そんな中、わが社の社員G子もまさに今、自宅のリフォームに挑戦中! ところが実際に進めてみると、出てくる出てくる…「これってどうなるの?」「こんな時はどうするの?」という疑問や不安。

そんなリアルな悩みを専門家に聞いてきました!

Q. リフォームがスタートしてから予定が変更することもあるって本当?

A. はい、本当です

リフォームでは、実際に工事を始めてから予定が変わることはよくあります。予算がオーバーするケースは全体の約4割というデータも。

主な理由は2つ。1つは、予想外の工事が発生するケース。特にお風呂などの水回りは、解体してみると土台や柱が腐食しているなど、想像以上に劣化していて補修が必要になることも多く、追加費用がかかる上に、工期が延びる可能性も高くなります。

もうひとつは仕様変更。キッチンやトイレのグレードアップ、内装デザインの変更など、打ち合わせした後に「やっぱりこうしたい」と内容を変えることで費用が増える場合もあります。

リフォームでは、こうした予測しにくいトラブルはよくあります。その可能性を見積もり段階で丁寧に説明してくれる業者を選ぶことが、安心の第一歩です。

Q. リフォームのイメージってどう決めていくの?

A. 工事の規模や依頼先によって変わります!

例えば、窓の交換など小さな工事なら、カタログを見ながら、今の住まいに合うものを選ぶのが一般的です。

一方、大規模なリフォームでは、まず家族で「今の暮らしの困りごと」や「こうしたい」という希望を紙に書き出すところから始めましょう。それをもとに必要な工事や予算を検討していきます。

イメージを伝える時は、施工事例やカタログ、雑誌の切り抜き、気に入った場所の写真などがあると、意思疎通がスムーズに。また、「無理かも」と思うことでも、まずは伝えてみて。小さな要望が理想のヒントになることもあります。

Q. 間取りの変更は何回まで可能?

A. 基本的には、建築確認申請前であれば何度でも

こちらも施工業者によって異なりますが、基本的には建築確認申請前であれば何度でも可能です。しかし、施工業者によっては、3回、5回以上になると別途料金が発生する場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

Q. リフォーム業者の選び方やポイントは?

A. 理想的なのは、今の建物を建てた会社に依頼すること

構造を把握しているため、スムーズな施工が期待できます。ただし、そうした依頼が難しい場合もあります。その場合は▶︎施工実績や経験の豊富さ▶︎要望に応じた提案力があるか▶︎説明や対応が丁寧で迅速か▶︎アフターフォローがしっかりしているか―も重要な判断材料に。

価格面では複数から見積もりを取り、内容と金額のバランスを見比べることが大切。信頼できるパートナー選びで、納得のリフォームを実現しましょう。

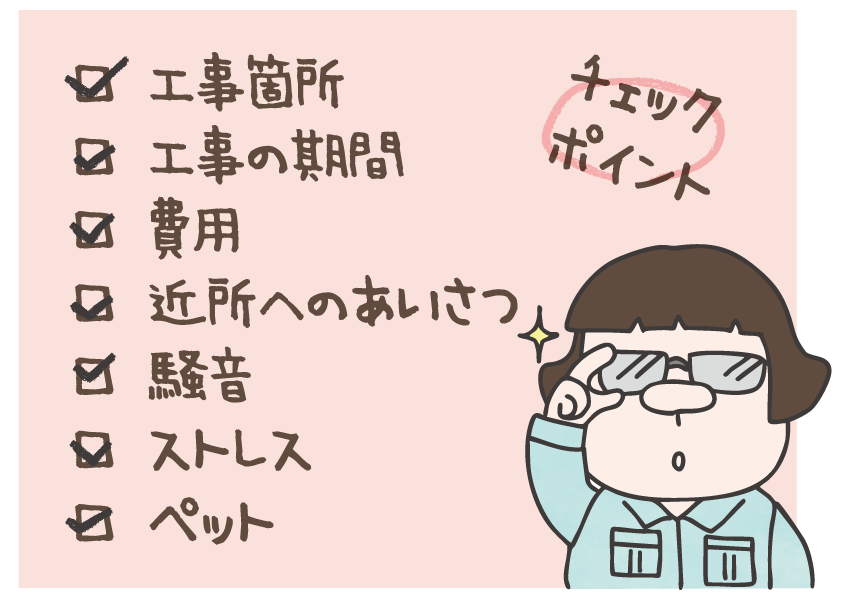

Q. リフォーム中の暮らしってどうなるの?お施主の事前準備って?

A. 「仮住まい」と「住みながら」の2つに分かれます

寝室や水まわりまで手を加える大規模リフォームでは、工事中は別の住まいが必要になることも。ホテルやウイークリーマンション、親族宅などを検討し、荷物はレンタル倉庫などへ一時保管するのが一般的です。

一方、一部のリフォームなら住みながら進めることも可能。仮住まいの費用を抑えられる反面、騒音や職人さんの出入りなど、ストレスを感じる場面もあります。

また、工事前には近隣へのあいさつを忘れずに。ペットがいる場合は、環境の変化や音への配慮も必要です。工事内容や期間、家族構成に合わせて、最適なスタイルを選びましょう。

Q. 建築基準法の改正はリフォームにも関係あるの?

はい、関係します

今年4月の法改正により、主要構造部(壁・柱・床など)の過半を修繕する大規模リフォームでは、確認申請が必要に。そのため、書類作成や確認作業により、工期が延びる可能性も。また、再建築不可物件では申請が通らず、希望通りのリフォームが難しくなるケースも出てきそうです。安心できる住まいの実現に向け、事前に専門家に相談し、計画的に進めましょう。

Q. リフォームでも住宅ローンを使えるの? 違いは何?

A. 住宅ローンは新築だけでなく大規模リフォームにも対応!

金利が低く、期間が長いのが特長ですが、担保が必要な場合も。リフォームローンはその名の通りリフォーム専用で、少額から借りられる手軽さが魅力。金利は高めで、借入期間や上限額は短め・低め。担保不要が一般的です。

小規模ならリフォーム、大規模なら住宅ローンが目安。資金計画に合わせて選びましょう。

Q. リフォームする前にするべきこと、気を付けることは?

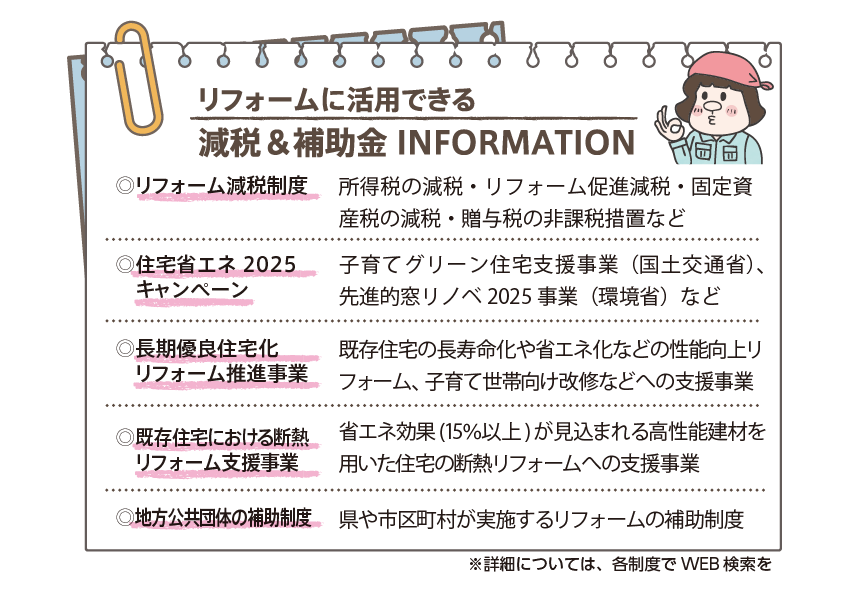

A. 補助金や減税制度を事前に確認!

自治体によっては、バリアフリー化や省エネ目的のリフォームに対して、費用の一部を支援してくれる場合があります。補助金と減税を上手に活用すれば、負担を軽減できることも。さらに、工事費が500万円を超える場合は、建設業許可を持つ業者への依頼が必須です。